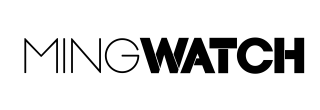

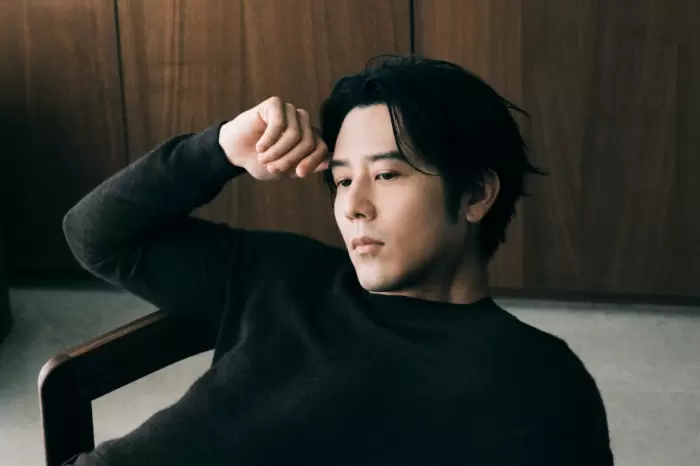

JUNO MAK——全知作者視角|紙本精選|MING WATCH+ EARLY AUTUMN 2025 ISSUE

有類受訪者,擅長答一些世人想聽的。

而Juno,只答自己相信的。

他相信的,別人未必認同,但基於他是真正去相信,因而有了真實的力度。

就像他經由音樂和電影創造的世界,都是完完全全屬於他的世界,他相信的世界。

他的世界不一定人和事樣樣美好,會有無可奈何,有互相傷害,有殘暴不仁,有亂槍掃射。

他的世界從不為了討好你而創造。

所以觀看Juno的世界,我們由始至終,是在動用他的視角。

Interview & Text / 月巴氏

Photographer / IVAN WONG

Photography Assistant / WOHOSUN

Makeup / JANICE TAO

Hair / POWDER ROOM

Set designer / @__LEEON

Set builder / @CHUN_CL

Styling / KATY TSANG

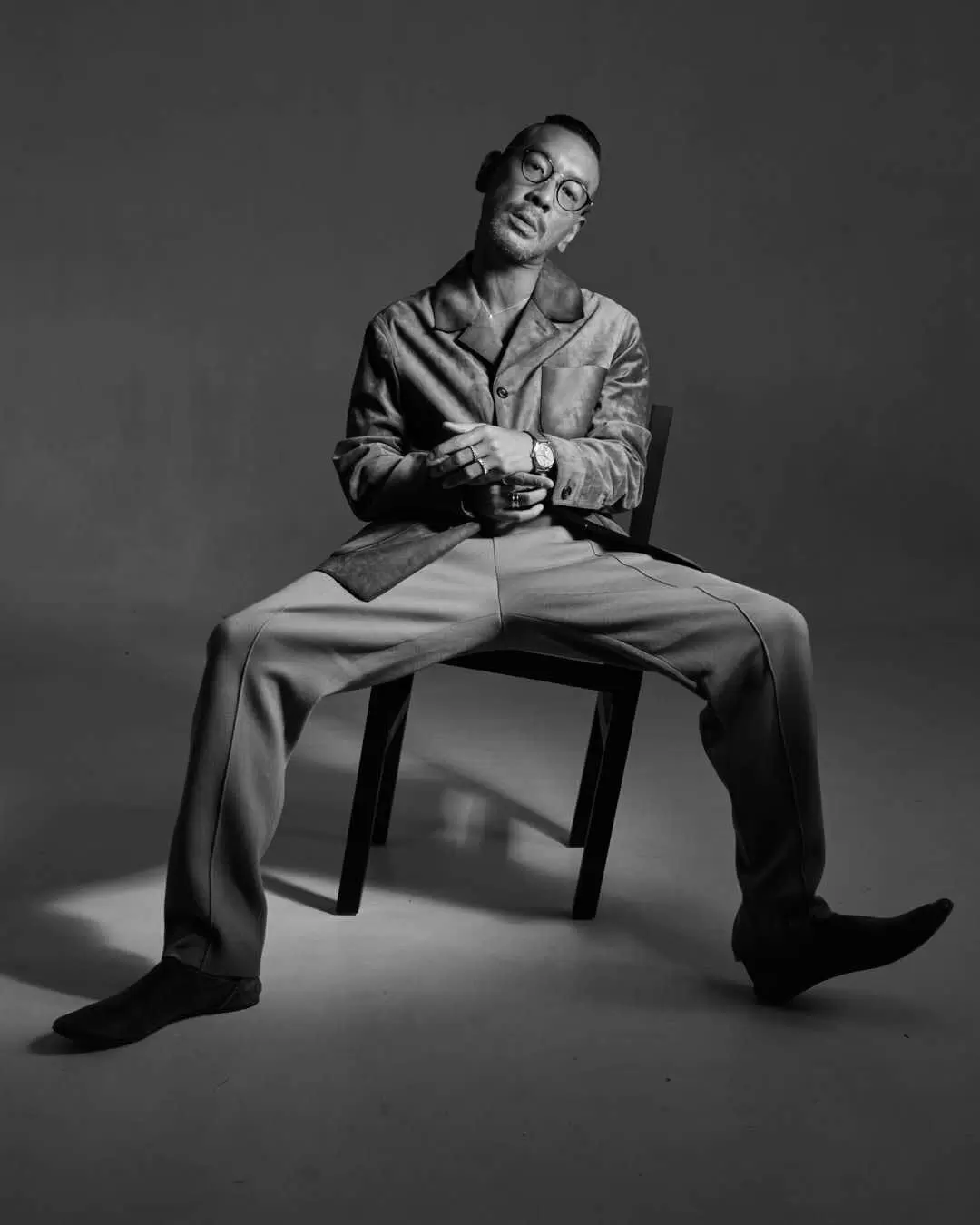

Watch / CHOPARD

Wardrobe / BERLUTI, DIOR, GUCCI, PRADA, KAMONUJ, HED MAYNER, ANDERSON’S, BORIS BIDJAN SABERI

Producer / ANSON TANG

煩而快樂

Juno早已不是藝人,存在,不為了娛樂大家。

是歌手,是演員,更是導演(而這個身份來得更明確)。

「做演員相對幸運,只需要集中在自己世界,準備之後場戲。導演牽涉的範疇太多。點樣可以令現場演繹的效果跟當初腦入面個畫面一致?就是導演在片場要拿捏的事情。好多知識不是讀書讀返嚟,是在片場入面學,我本身好鍾意觀察。」

聽講,Juno好怕煩,但做導演,注定好煩。《殭屍》和《風林火山》,哪一齣比較煩?

「不同類型的煩。」

拍《殭屍》時,他28歲;拍《風林火山》時,32歲。「可能大家覺得相差不是太遠,其實有分別,不只我本人,還有影片長度和規模上的分別,點樣去Execute,鏡頭需要的Element亦都不同。」

譬如拍《殭屍》,本身不是一個現實題材,「但拍攝期間一定會遇到好多現實問題。」現實問題,包括要拍到件衫入面滲血出來。「可能好小問題,但在現場就變成一個大問題。我們在一條膠喉入面篤好多個窿,泵血入去,就自然有滲血效果。試的時候好Smooth,到拍第一個Take,中間可能相隔半個鐘,問題就嚟,試嗰陣,因為條管入面冇血,你泵血入去,血就會好自然滲出嚟,當事隔半個鐘,入面的血已凝固,再泵入去就冇反應,因為所有窿已經塞晒。舊時好多電影都要處理有血的鏡頭,自然會有經驗,但近年好少電影需要拍咁大量流血鏡頭,大家都好似第一次接觸呢樣嘢。」

煩,但享受。「每一次拍電影,我不單純只想攝錄低鏡頭入面的事情,我好Enjoy整個過程。」

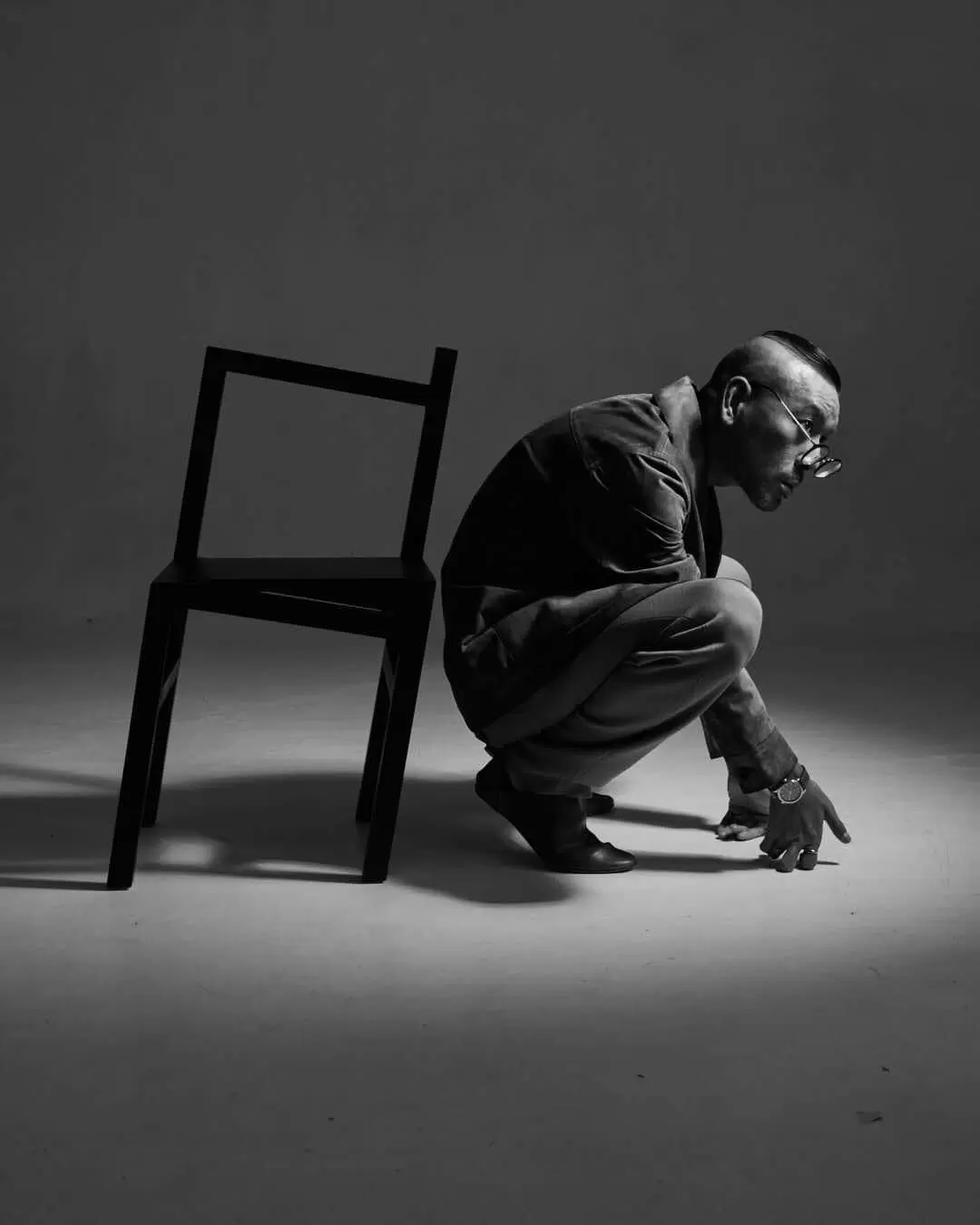

入片場前

從未踏足過Juno的拍攝現場。

從未見過作為導演時的Juno。

所以好奇,他的片場,氣氛怎樣?「偏靜。片場對我來講不是集體創作的地方,如果在片場先來集體創作,代表前期工作出了問題。」片場要靜,是因為演員才有空間去投入,才能讓工作人員專心做好自己崗位。「我覺得全部事情都應該要以一個尊重的形式進行。我唔鍾意片場好嘈,或者出現咬耳仔情況,我最怕聽到有人講『今晚煲咩湯呀?』『放飯食乜嘢呀?』,唔係話唔容許有這類話題,而是可以去較靜的位置處理。」

「飛紙仔」亦不存在於Juno的片場。

「寫劇本是一個沒限制的空間,但當去到現實要執行,總會有限制。我容許微調,但如果你話大家都有意見,這情況未必會在我片場出現。大家崗位不同,你當下畀咗一個意見,收工,你拍拍屁股就走,但拍攝後我還要剪片還要做後期。我覺得點樣Keep到Direction好緊要,意見我會聽,但不能偏離太遠。正如今日這個拍攝,每一個人都服務緊個劇本,而不是純粹你有你經驗,佢有佢經驗,大家在現場再開會去傾,咁就會偏差得幾緊要。我自己鍾意準備好所有嘢,去到現場,大家清晰知道點做,當中會有微調出現,但我不覺得要去到『飛紙仔』狀態。有人會覺得這是一種爆炸力,但對我來講是危險的事。」

那麼,會否執著那些依附在對白的「嘅嘅呢呢」?「會。如果劇本冇,現場突然加插,意思會好唔同。句子意思或者一樣,但多咗尾音,就會多咗情緒,我好在意所有尾音,甚至乎個尾音係升上去定係Drop落嚟。」對白的字數他一樣執著。「呢句對白有幾多粒字?下一句對白又有幾多粒字?我幾在乎呢啲位。」

他在乎和執著的還有很多,演員節奏、一呼一吸、預先幻想調色後的效果等等。那麼多執著,真的會好煩。「創作之後就是製作。我是一個好怕煩的人,但當你Take咗一個Project,你會幻想到呢個故事、呢個Scale、呢個演員……前期編寫劇本時已幻想到會有幾煩,卻也是一種樂趣來。」

所以進行每個企劃前,他已經好清楚自己想要甚麼。

「我不是讀電影出身,又可能性格比較慢熱,所以參與編劇崗位時其實已經在思考,或者當第一粒字都未寫出來時我已經Prep緊。」Juno說,香港電影前期工作,時間永遠都不夠。「你拍一部電影,因為Budget問題,Prep的時間得兩個月,如果要好仔細去睇每個細節,兩個月唔會足夠。我在前期好早好早時已盡力去Prep,諗點樣拍呢?用一個鏡頭去處理?還是分做三百個Shot去處理?導演需要去諗。導演其中一個崗位就是場面調動,演員由群演去到分鏡,好似一個Dance,而不是現場Free Flow。」

Idea

2025年未完Juno已完成了兩件重要事宜:《風林火山》在康城曝光 & 舉行《The Album : In The Name of a Father.》音樂會。

「會有Planning,亦一定有好多想像不到的因素。好似個Show,本來上年做,因為唔舒服,需要延期,同康城影展差不多同一時間發生,對我來講幾大壓力,我諗唔淨係我,整個團隊都係。」

首先,時間問題。「在影展要處理連串Bilingual訪問記招,同時間再轉另一個Mindset去諗個Show。本身已經有晒舞台設計,但因延期,要改在亞博演出,舞台尺寸和Interior的空間等等,所有嘢都唔同晒。舞台尺寸要睇圖,研究點樣拍片,嘉賓點樣出場點離開個台。在康城完成所有宣傳工作後,即刻主力跳去準備演唱會Songlist。」

忙但好夢幻。「能夠在同一個人身上,做兩個不同方向的Project,而且都比較大型,我覺得是一種學習,一路一路去Build Up自己,每個Creative,每個去到Production階段的Project,點樣可以將最初的懸念呈現出來,絕對不容易。」

參與康城後,會不會更投入在電影上?「我覺得無論是一張專輯一部電影,還是一本書,只不過是媒介。」

Idea才是最重要。「有了Message,有了故事,再衡量在哪個Medium發生最啱數。另外就是當中的突破性,譬如《The Album》,絕對可以是一部電影,但《The Album》的突破在於本身既可以是一部電影,但最後以音樂專輯作為媒介去呈現,仲要唔只一張專輯,而是三張專輯,仲有咁多角色出現。」這麼一種創作方式隱隱然想傳遞一個訊息。「希望讓其他工作者知道原來Creative可以咁闊,可能性可以咁大。」

返本歸初,創作首要是甚麼?「最重要是作者有Message想講,最怕拍一部電影做一個Creative Project,但其實你冇嘢想講,這才是最大問題。」

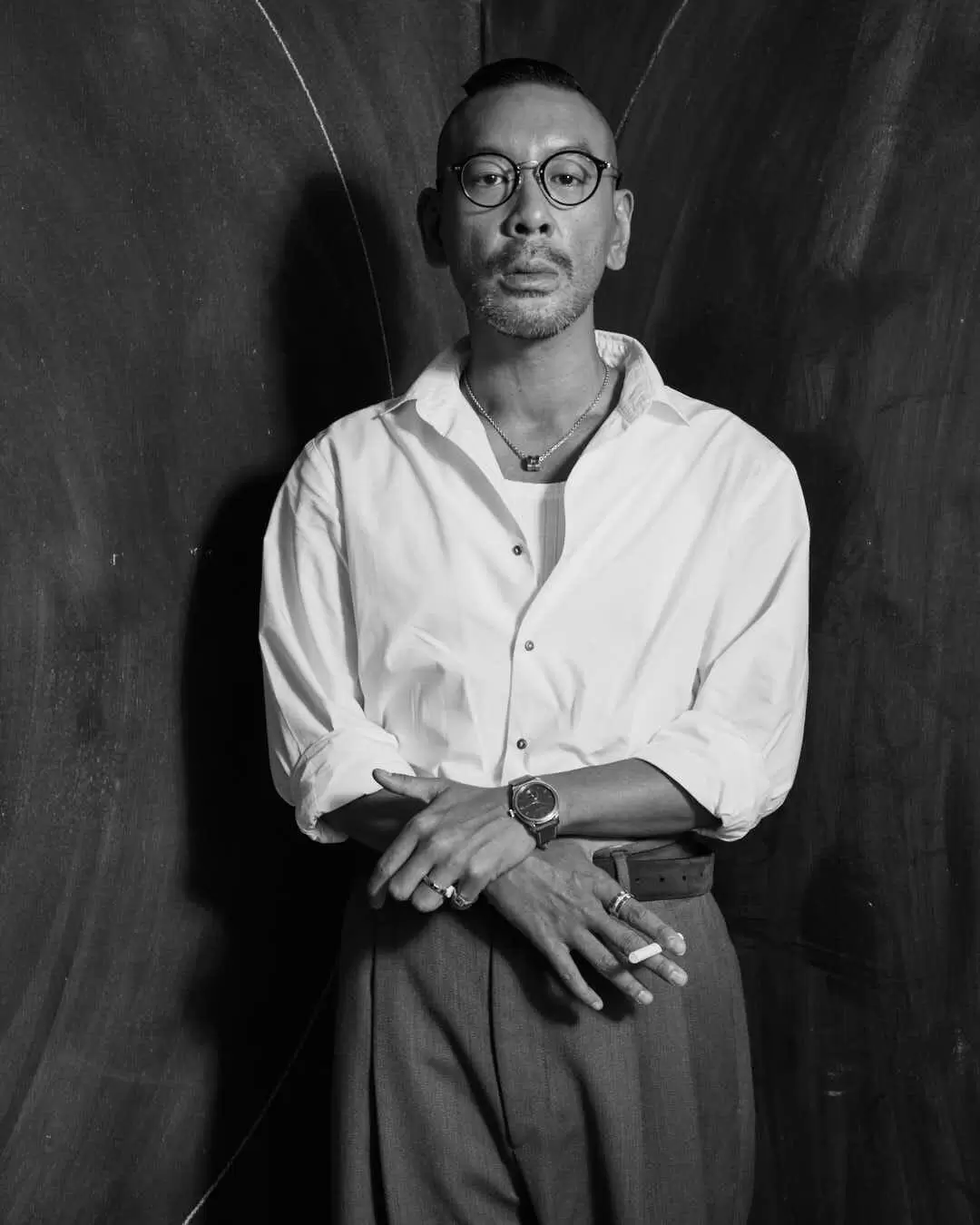

作者

Juno有沒有想過,自己身份其實是「作者」?

「愈來愈接近這種感覺。以《殭屍》為例,當時較少這種鬼怪題材,盛行比較寫實的電影題材,我要想去Interpret一個比較Magical的世界觀,創造一個架空世界,可能畀大家一個感覺開始變成作者論。作者論意思是當你架空一個世界,代表入面所有嘢都Meta。點解要架空?意思就是入面每種細節都有你的解讀,慢慢呈現一種好似作者論的出發點。劇本由我去寫,我會更加了解呢場戲係點,而不是……故事你問編劇啦,演繹就搵導演啦,在我身上,幾個崗位是Consistent,我覺得是好事,演員亦會比較清晰,所有輸出都是同一個人,而不是要問十個人,每個人都有不同Direction,這就有機會出現亂的情況。」

在這個人人都話要用AI的時候,你有沒有用上?

「我好Enjoy創作過程,甚至可以話有些少自私,我想經歷這個過程,所有開心唔開心我都參與到,這樣才對得住我的作品。我又未去諗AI與人類要點樣分工,我比較原始,會攞筆寫低Idea,再睇下三個月後個Idea是否可以延續落去。稱得上Idea,可能只是一個Fragment,有些,可能只是一個短篇故事,有些可能有機會變成長篇,電影,劇集。Idea本身就是這樣。」總之,一切一切都只是媒介,Idea最重要。

「在Creative的世界不會悶。」他相信,我也相信。